Lap total gastrectomy with circular stapled EJ

胃がんに対する腹腔鏡下胃全摘・CDHを用いた食道空腸吻合

Technique "Stapled Esophagojunal anastomosis"

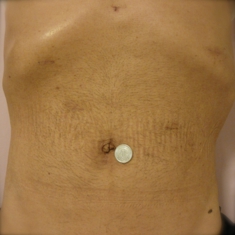

近年、胃がんに対する腹腔鏡下手術が多く行われるようになってきました。腹腔鏡下胃切除術はリンパ節郭清の不要な胃粘膜腫瘍やごく初期の胃がんに対する胃の一部を切除する部分切除から始まり、リンパ節郭清を伴う胃の出口に近いところに限局した胃がんに対する「腹腔鏡補助下幽門側胃切除術LADG」へと発展しました。その後、胃をすべて切除する難易度の高い「胃全摘術」にも腹腔鏡手術は適応されるようになってきています。腹腔鏡下の胃全摘での問題は「リンパ節郭清」そして「再建」の2つでしたが、特に再建においての困難性が高い「食道空腸吻合」をどのようにエラーを少なく安全に行えるか、というのがここ数年のテーマになっています。開腹手術においては自動吻合器(環状縫合器、circular stapler, 以下CS)を使用した食道空腸吻合がgold standardでしたが腹腔鏡手術ではこのCSの扱いが容易ではありません。そこで登場したのが線状縫合器(リニアーステイプラー、linear staper,以下LS)でした。1999年藤田保健衛生大学の宇山一朗先生が世界で初めてこの方法で腹腔鏡下胃全摘を成功させました。すべての操作を腹腔鏡用に開発されたデバイスで施行可能でしたので「オーバーラップ法」と名付けられたその方法が全国に広まっていきました。同じデバイスを用いたデルタ吻合型機能的端々吻合(Functional end to end)も大阪赤十字病院の金谷誠一郎先生や京都大学消化管外科の岡部寛先生が行い同様に普及していきました。リニアステイプラーを用いたこれらの方法は比較的簡便でしたが、いくつかの欠点がありました(ここでは省略)。そこで、CSを使用した「腹腔鏡下」食道空腸吻合が諸先生方の工夫によって開発されました。 完全腹腔鏡下手術では胃全摘でさえ術後の瘢痕は1コイン程度です。60代男性CSの最大の難所は「アンビル」と呼ばれる小さな器具を食道に挿入・固定することでした。食道へのアンビル挿入方法に関しては、癌研有明病院の比企直樹先生が引き上げ法を提唱しました。一方アンビルの食道への固定方法としては開腹手術のような巾着縫合を糸で行うように大阪大学の滝口修司先生がエンドスティッチを用いた方法をかなり初期段階で報告しました。また、巾着縫合を開腹手術と同じように簡便に出来るようにするための腹腔鏡用の器機を作成したのが土浦協同病院の薄井信介先生、そして東京医科歯科大学の小島一幸先生でした。また開腹のような巾着縫合とは違う新たな発想として大阪警察病院の大森健先生のefficient purse-string stapling technique(EST)法と名付けられた方法によってアンビルを食道に固定する方法も開発されました。大森先生はまたアンビルの食道への挿入において「起き上がりこぼし法」というユニークな方法も考案されております。腹腔内からアンビルを挿入・固定することの困難性を解決するために、いくつかの先進施設ではアンビルを経口的に挿入する経口アンビル法(Ovil)を提唱し、その安全性を報告しています。いずれの方法もほぼ完成の域に達していたものの、特別な器具が必要なこと、コツとピットフォールがあることなど様々な理由から、以前滝口修司先生がエンドスティッチを用いて行っていた食道巾着縫合を腹腔鏡下に手縫いで行う方法を国立がん研究センター東病院の木下敬弘先生が報告しました。結局、手縫いで食道に巾着縫合をかけることさえ出来ればアンビルを正確に食道断端に固定するという大きな山を超えることへのストレスはありません。MISSIONも手縫い食道空腸吻合を行いましたが、やはりこの木下先生のCS法が安全に施行できて術後のトラブル(縫合不全・狭窄)が起こる確率が低く、一般診療としての標準化に最も近い位置にあるのではないかと感じています。他の方法と同様に、この方法にももちろんたくさんのコツとピットフォールがありますのでこれから導入される先生方は先人と同じ地雷を踏まないようにどのような準備をしっかりしてから施行することを望みます。(2013年1月)

完全腹腔鏡下手術では胃全摘でさえ術後の瘢痕は1コイン程度です。60代男性CSの最大の難所は「アンビル」と呼ばれる小さな器具を食道に挿入・固定することでした。食道へのアンビル挿入方法に関しては、癌研有明病院の比企直樹先生が引き上げ法を提唱しました。一方アンビルの食道への固定方法としては開腹手術のような巾着縫合を糸で行うように大阪大学の滝口修司先生がエンドスティッチを用いた方法をかなり初期段階で報告しました。また、巾着縫合を開腹手術と同じように簡便に出来るようにするための腹腔鏡用の器機を作成したのが土浦協同病院の薄井信介先生、そして東京医科歯科大学の小島一幸先生でした。また開腹のような巾着縫合とは違う新たな発想として大阪警察病院の大森健先生のefficient purse-string stapling technique(EST)法と名付けられた方法によってアンビルを食道に固定する方法も開発されました。大森先生はまたアンビルの食道への挿入において「起き上がりこぼし法」というユニークな方法も考案されております。腹腔内からアンビルを挿入・固定することの困難性を解決するために、いくつかの先進施設ではアンビルを経口的に挿入する経口アンビル法(Ovil)を提唱し、その安全性を報告しています。いずれの方法もほぼ完成の域に達していたものの、特別な器具が必要なこと、コツとピットフォールがあることなど様々な理由から、以前滝口修司先生がエンドスティッチを用いて行っていた食道巾着縫合を腹腔鏡下に手縫いで行う方法を国立がん研究センター東病院の木下敬弘先生が報告しました。結局、手縫いで食道に巾着縫合をかけることさえ出来ればアンビルを正確に食道断端に固定するという大きな山を超えることへのストレスはありません。MISSIONも手縫い食道空腸吻合を行いましたが、やはりこの木下先生のCS法が安全に施行できて術後のトラブル(縫合不全・狭窄)が起こる確率が低く、一般診療としての標準化に最も近い位置にあるのではないかと感じています。他の方法と同様に、この方法にももちろんたくさんのコツとピットフォールがありますのでこれから導入される先生方は先人と同じ地雷を踏まないようにどのような準備をしっかりしてから施行することを望みます。(2013年1月)

contact

contact

トップページへ戻る

トップページへ戻る